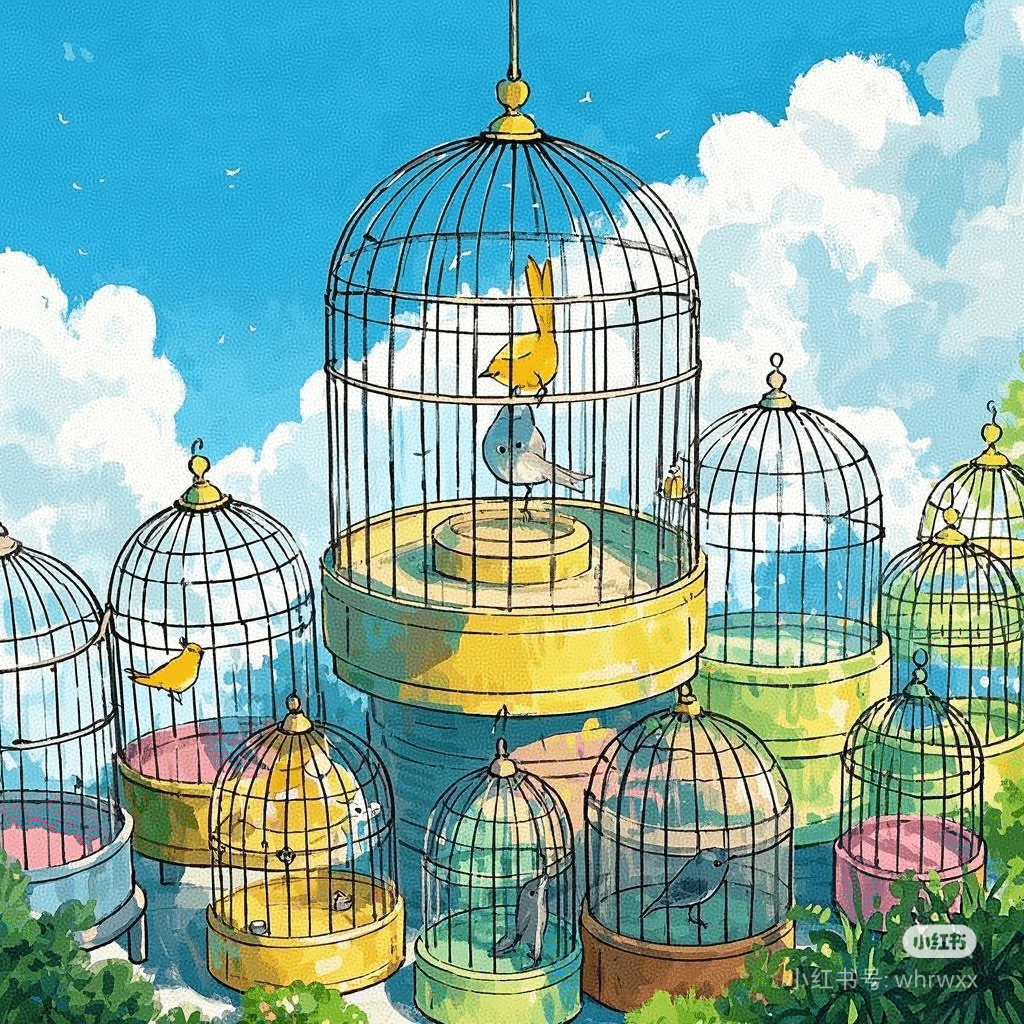

什么是鸟笼逻辑?

鸟笼逻辑,又被称为“空鸟笼效应”,是一种有趣的心理学现象,被认为是人类无法抗拒的10种心理之一。想象一下,如果你在房间里最显眼的地方挂了一个漂亮的空鸟笼,过不了几天,你可能就会面临两个选择:要么把鸟笼扔掉,要么买一只鸟回来放在里面。因为每当有人看到这个空鸟笼,都会好奇地询问:“你的鸟呢?是不是死了?”为了避免这种无休止的解释和困扰,你最终可能会选择买一只鸟。这就是鸟笼逻辑——即使最初并无需求,也会因外界期待或自我暗示而做出某种行为。

为什么会产生鸟笼逻辑?

鸟笼逻辑的产生,源于人们的惯性思维。惯性思维是指人们遵循之前固有的思路去思考问题,在鸟笼逻辑中,人们看到鸟笼,就会自然而然地联想到鸟,认为鸟笼是用来装鸟的。这种思维定式会在潜意识里引导我们的行为,使我们在没有鸟的情况下,也会去补充一只鸟以达到思维上的“完整”。此外,社会规范和他人期望也在无形中加剧了这种效应。人们往往不愿意成为他人眼中的异类,因此更容易受到外界影响,做出符合大众期待的选择。

鸟笼逻辑的意义是什么?

鸟笼逻辑告诉我们,大多数时候人们都受制于强大的惯性思维:鸟笼必定用于养鸟,结婚必先置办新房,社会必然分三六九等。这种惯性思维的益处是,能够帮助我们迅速快捷地认知和适应周围世界。然而,过犹不及,如果把惯性思维扩展到生活的每一个角落,就会成为一种刻板思维。鸟笼如果设计精巧,其实可以作为观赏品;号称“裸婚”的先结婚后置房,已逐渐为年轻人所接受;在北欧诸国,由于贫富差距极小,社会公平观念深入人心。所以,不妨偶尔尝试突破鸟笼逻辑,进行发散思维,也许鸟笼之外还有另外一片新天地。鸟笼逻辑的研究有助于深化人们对认知与思维的理解,提醒我们要意识到思维惯性的存在,并学会克服它。

鸟笼逻辑带给我们的启示是什么?

1、认知偏差与习惯的力量:鸟笼逻辑揭示了人们常常不自觉地受到社会规范、他人期望和自身习惯的影响。这启示我们要保持独立思考,避免盲目遵从,做出非理性决策。

2、简化复杂性的倾向:面对外界的不断询问和看似不合逻辑的情景(如空鸟笼),人们倾向于采取最直接简单的解决方式(买鸟)来消除认知失调。这启示我们在面对问题时,应考虑是否有更深层次的原因和更创新的解决方案。

3、资源与行为的连锁反应:获得一件物品往往会引发一系列后续消费或行为。这启示我们在消费和做决策时,要长远考虑,意识到每个行动都可能是连锁反应的开始。

4、思维灵活性的重要性:鸟笼逻辑强调了打破常规思维模式的重要性。面对看似必然的选择,我们应尝试换位思考,探索非传统路径。

如何摆脱鸟笼逻辑?

1、培养逻辑思维:在生活和工作中,我们要学会运用逻辑思维来分析问题,避免被表面现象所迷惑。通过逻辑推理和批判性思维,我们可以更清晰地看到问题的本质,从而做出更理性的决策。

2、勇于断舍离:对于不需要和不适合自己的东西,我们要勇于放弃。不要害怕因为拒绝而得罪他人或显得自己不通情达理。真正的自我成长往往伴随着对旧有习惯的打破和对新事物的接纳。

3、保持警觉与反思:在面对新事物和新问题时,我们要时刻保持警觉,提醒自己不要跳入固有的思维框架。同时,我们也要学会反思自己的行为模式,看看是否受到了鸟笼逻辑的影响。通过反思和调整,我们可以逐渐摆脱惯性思维的束缚,拥有更加自由和开放的心态。